This is an old revision of the document!

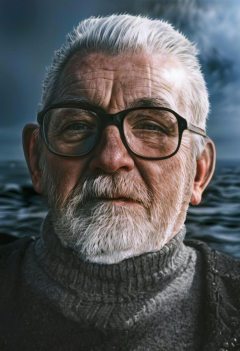

Fiete Daniel - Chronist einer verlorenen Welt

Dort stand er also – jener rätselhafte Karton mit den letzten, bislang unbekannten Aufzeichnungen des legendären Eckernförder Fischers Fiete Daniel (1900–1989). Einsam und vergessen auf dem obersten Brett eines alten Holzregals, ganz hinten in einem ansonsten völlig leeren Keller irgendwo in der Nähe vom Dang.

Dass dieser Karton als einziger Gegenstand dort verblieben war, hatte einen traurigen Grund: Die Sturmflut vom 20.-21. Oktober 2023 hatte alles andere, was sich im Keller befand, zerstört. Das Wasser war bis knapp unter jenes Regalbrett gestiegen – und Fietes schriftlicher Nachlass war, wie durch ein Wunder, unversehrt geblieben. Allerdings nicht ganz: Eine Etage tiefer sollen sich noch Magnetbänder mit Tonaufnahmen von Fiete befunden haben – sie fielen dem Sturmtief „Viktor“ dann doch zum Opfer.

von Martin Hüdepohl

Wie kam es dazu?

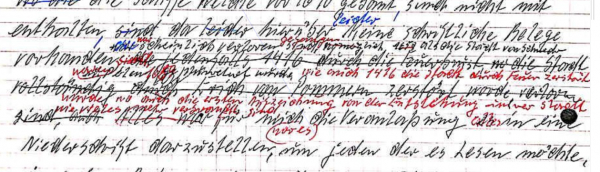

Kurz zuvor hatte ich noch geglaubt, meine Beschäftigung mit meinem Urgroßonkel Fiete nähere sich allmählich dem Ende. Nach 1.072 transkribierten Seiten aus dem Archiv der Heimatgemeinschaft, zahlreichen Vorträgen und mittlerweile vier Artikeln in den Jahrbüchern schien meine Aufgabe erfüllt! Doch da hatte ich Fiete – und seine unermüdliche Schreibfreude – gewaltig unterschätzt, wie sich bald zeigen sollte.

Nach einem Vortragsabend über Fiete Daniel, den ich gemeinsam mit Dr. Rüdiger Voss hielt, trat nämlich plötzlich ein Nachfahre Fietes an mich heran. Er drückte mir einen Schnellhefter in die Hand, der noch viele weitere Fiete-Manuskripte enthielt – und raunte mir zu, dass dort, wo diese herkämen, es noch viel mehr gebe. Gemeint war damit eben jener einsame Pappkarton.

Mit bemerkenswertem Weitblick hatte Fiete nämlich dafür gesorgt, dass sein schriftlicher Nachlass nach seinem Tod in Streubesitz überging – offenbar in der Hoffnung, so die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, dass seine Texte irgendwann von jemandem entdeckt und wieder in Erinnerung gerufen würden. Ein Plan, der aufgegangen ist – wofür der vorliegende Artikel der beste Beweis ist! Die von mir bereits erfassten Unterlagen der Heimatgemeinschaft waren also nur Teile eines weitaus größeren Puzzles!

Was war in dem Karton?

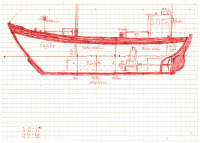

Der Karton entpuppte sich als wahrer Schatz. Er war nicht nur bis zum Rand gefüllt mit weiteren jener Schnellhefter voller Manuskripte, sondern enthielt auch zahlreiche zusätzliche Dokumente der Familie Daniel. Darunter befanden sich viele Zeichnungen der Eckernförder Schwertquase – jenes großen Schleppnetzbootes, an dem Fiete in den Jahren 1918 bis 1920 als Miteigner beteiligt war – sowie seines späteren Fischkutters Ecke 34, mit dem er bis in die 1960er Jahre hinausfuhr.

Zudem fanden sich vielfältige Familiendokumente, etwa Geburts- und Heiratsurkunden, die bis ins frühe 19. Jahrhundert zurückreichen. Das älteste Stück ist ein Impfnachweis aus dem Jahr 1811, verfasst in dänischer Sprache – denn Dänisch war in Eckernförde bis nach dem Deutsch-Dänischen Krieg 1864 noch Amtssprache. Auch zahlreiche Zeitungsausschnitte sowie vieles Weitere, das Fiete für aufbewahrenswert hielt, waren darin enthalten. Unter den Fundstücken befanden sich zudem Texte seines Sohnes Wilhelm Daniel: Schon Ende der 1990er Jahre verfolgte dieser ein ähnliches Projekt wie ich heute: Mit dem Fotokopierer stellte er kleine Heftchen mit Texten von Fiete zusammen, um sie im Familien- und Freundeskreis zu verbreiten. Er leitete sie mit folgenden Worten ein:

As he mi an sien Dodesdag, den 28. Mai 1989, eeniges vun sien Schrievere övergeeven hett, weer dat med de Beed forbunnen, dat eenmal tosaamen to stellen un för de Familie as Erinnerung uttogeeven. Dat will ick hermed gern doon.

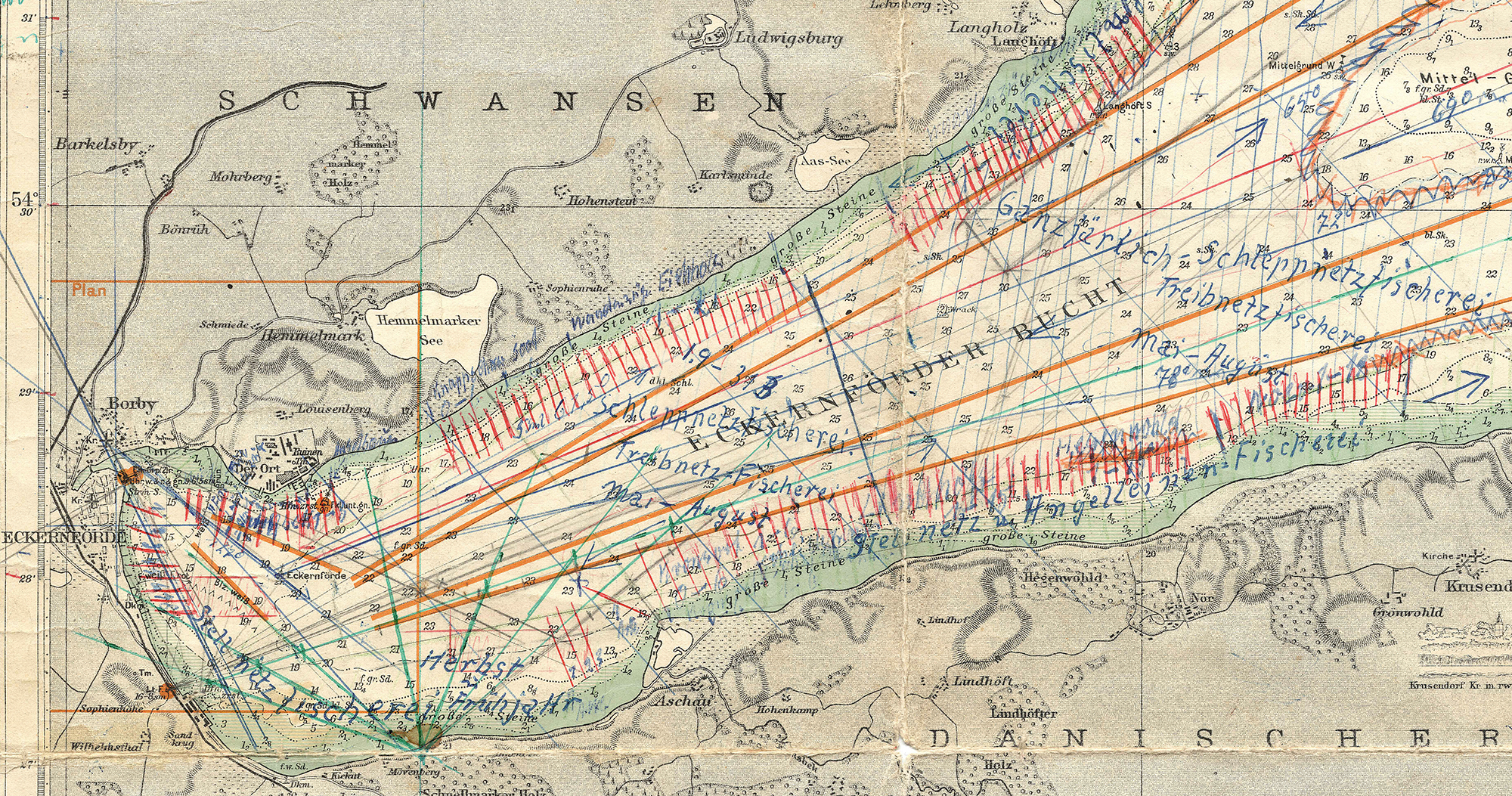

Ein besonderer Fund war Fietes originale Seekarte der Kieler Bucht aus den 1950er Jahren, über und über versehen mit handschriftlichen Eintragungen – endlich gewann ich eine räumliche Vorstellung von Fietes Wirkstätten auf der Ostsee, die bisher nur in Worten beschrieben waren.

Bei der Durchsicht der Manuskripte war ich anfangs allerdings enttäuscht – denn vieles davon schienen einfach nur Kladden oder Rohfassungen zu sein für die 1.072 Seiten, die er fürs Archiv der Heimatgemeinschaft verfasst hatte! Zahlreiche Texte waren auch in doppelter oder dreifacher Ausführung vorhanden, dazwischen Unmengen loser, nicht zuzuordnender Blätter – das Ganze war ohnehin sehr schlecht sortiert. War darunter überhaupt etwas Neues und Brauchbares?

Es war. Bei einer zweiten, sorgfältigeren Sichtung stellte sich heraus, dass rund zwei Drittel der etwa 800 Seiten bislang unbekannte Texte enthielten. Was aber tun damit?

Projekt Fiete Daniel

Ich besprach mich mit Katharina Mahrt vom Museum Alte Fischräucherei e. V., und wir waren uns schnell einig: Das Material lediglich zu transkribieren, um daraus ein, zwei Artikel zu machen und einen Vortrag darüber zu halten – nur, damit es danach wieder in der Versenkung verschwindet – wäre eindeutig zu wenig und dem Aufwand nicht angemessen.

So kam uns die Idee, alles, was es von und über Fiete gibt, ins Netz zu stellen. Aber nicht einfach irgendwie – sondern ordentlich transkribiert, lektoriert, thematisch sortiert und ansprechend präsentiert. Mit Volltextsuche, benutzerfreundlich und im vertrauten Wikipedia-Stil. Öffentlich zugänglich über die Homepage des Räuchereimuseums, für alle, die neugierig sind: Historiker, Fischereibiologen, Heimatforscher, Lokalpatrioten, Liebhaber plattdeutscher Geschichten – oder einfach Eckernförder, die schon immer wissen wollten, welchen Ökelnamen ihr Urgroßvater hatte.

Katharina Mahrt hatte dann auch gleich die Idee, für das Vorhaben einen Förderantrag bei der Landesarbeitsgemeinschaft AktivRegion Eckernförder Bucht zu stellen – die sich tatsächlich zu einer großzügigen Unterstützung bereit erklärte. Das verschaffte mir die nötige Zeit, und mir waren keine Zügel mehr angelegt. Meine diversen KI-Tools und ich machten uns sofort ans Werk, legten uns ins Zeug, und jetzt steht sie da, in voller Pracht im Internet: FieteDaniel.de – Archiv und Anlaufstelle für alle Fiete-Interessierten.

Im weiteren Verlauf dieses Artikels soll es darum gehen, welche Entdeckungen sich auf der Website machen lassen. Doch bevor ich munter darauf loserzähle, möchte ich zunächst ein Bild davon zeichnen, was für ein Mensch Fiete Daniel eigentlich war – und was ihn dazu bewogen hat, tausende von Seiten niederzuschreiben. Das scheint mir unerlässlich, um den Leserinnen und Lesern ein Gefühl dafür zu geben, was sie auf der Website erwartet.

Fietes Motivation

Fiete Daniel war eine ungewöhnliche Persönlichkeit. Während wir modernen Menschen – mich eingeschlossen – stark auf das eigene Ich fokussiert sind, uns als Individuen begreifen und unsere Gefühle für äußerst bedeutsam halten, war Fiete das genaue Gegenteil: Auf seinen vielen tausend handgeschriebenen Seiten ging es so gut wie nie um ihn selbst, sondern ausschließlich um das alte Eckernförde und die Fischerei. Eigene Bedürfnisse, Gefühle oder Befindlichkeiten hielt er für nicht dokumentierwürdig.

Das ist einerseits bedauerlich – gerade beim Lesen seiner Tagebücher hätte ich es als große Bereicherung empfunden, wenn hin und wieder auch Persönliches oder Zwischenmenschliches aufgeblitzt wäre. Andererseits: Gut den Leser zu unterhalten, war schlicht nicht sein Anliegen. Fiete war kein Schriftsteller – er war Chronist, ein Biograf des alten Eckernfördes.

Warum aber wollte er all das so präzise dokumentieren? Was trieb ihn an?

Fietes Kinderzeit am Eckernförder Strand war glücklich, und der er sehnte sich sein Leben lang danach zurück. Auch seine frühen Erwachsenenjahre verliefen außerordentlich glückhaft: Er musste nicht in den Krieg und verdiente mit gerade einmal achtzehn Jahren bereits das volle Gehalt eines Fischers. Die Fischerei befand sich Anfang der 1920er auf ihrem Höhepunkt – der Beruf des Fischers war prestigeträchtig, und die Gemeinschaft der Eckernförder Fischer war einzigartig: Mit vierzig Räuchereien und hunderten Fischerbooten war Eckernförde damals der bedeutendste Fischereistandort nicht nur der gesamten Ostsee, sondern auch ganz Deutschlands. Nirgendwo sonst gab es so viele selbstständige Fischer auf so engem Raum; sie verstanden sich als freie Menschen, und Fiete war stolz, Teil davon zu sein.

Nun stelle man sich aber vor, wie es für jemanden gewesen sein muss, der sich so sehr mit dem Platz, auf den ihn das Schicksal gestellt hat, identifiziert – wenn er plötzlich erkennt, dass sich diese Heimat aufzulösen beginnt und sein geliebter Berufsstand dem Untergang geweiht ist: In Fietes letzten Jahren war von der einst ruhmreichen Eckernförder Fischerei gerade noch ein Schatten geblieben – zwei Räuchereien, eine Handvoll Kutter. Einst einer unter vielen, fand Fiete sich nun als der letzte seines Standes wieder.

Diesen Verlust des Eigenen empfand er als Zumutung – und er war nicht gewillt, ihn tatenlos hinzunehmen. Also beschloss er, sich dem Untergang entgegenzustemmen – mit den Mitteln, die ihm zur Verfügung standen. Und das waren vor allem Stift und Papier. Unermüdlich notierte er alles, was ihm am alten Eckernförde gut und bewahrenswert erschien – in der Hoffnung, künftige Generationen mögen es lesen und sich zu Herzen nehmen. In seinem Gedicht „Eckernför, mien Leeven“, das er kurz vor seinem Tod verfasste und das als ein abschließendes Statement zu seinem schriftlichen Werk zu verstehen ist, bringt er dies auf den Punkt:

Villicht lest mol een mien Schreverie

Vun old Tiden, vun de blaue För

Vun min Kinnertied un vun de Fischerie

Denkt dann daran, wie scheun dat weer

Bi uns in't leeve Eckernför

Er verleiht darin sogar der Hoffnung Ausdruck, künftige Generationen mögen den damaligen Zustand wieder herstellen:

Kinner dreiht rüm dat Ror, noch is Tid.

So sind also seine Texte zu verstehen: als Zeitkapseln. Kleine Konservate, erschaffen mit dem Ziel, ein Stück des alten Eckernfördes einzufangen und für die Nachwelt zu bewahren. Sei es durch die präzisen Beschreibungen historischer Fangmethoden und Fischereifahrzeuge – inklusive Risszeichnungen –, durch die Schilderung der Feste, die einst in Eckernförde gefeiert wurden, der alten Berufe, Spitznamen, Häuser, Rituale, des Aberglaubens – und sogar des damaligen Klatsches und Tratsches. Doch all das tat er keineswegs im Ton der Verzweiflung. Vielmehr sind seine Texte meist sachlich erzählt, oft mit feinem Humor durchzogen – Berichte von Dingen, die er selbst erlebt hatte, die ihm zugetragen wurden oder die er in Archiven aufgestöbert hatte.

Zunächst galt es, Ordnung ins Chaos zu bringen. Ich besorgte dicke Leitz-Ordner und begann, die größtenteils unsortierten Seiten aus den Schnellheftern zu entnehmen und in eine sinnvolle Reihenfolge zu bringen – zusammenzufügen, was zusammengehörte. Besonders wichtig war dies, um die zahlreichen Redundanzen zu erkennen. Kurioserweise hatte Fiete auf viele dieser Papp-Schnellhefter handschriftliche Vermerke geschrieben wie „erledigt“, „bereits abgeschrieben“ oder „kann weg“ – doch davon ließ ich mich nicht im Geringsten beeinflussen – für mich war alles wichtig!

Das Umheften und Sortieren nahm mehrere Tage in Anspruch – deutlich mehr Zeit, als ich ursprünglich eingeplant hatte. Das Abfotografieren hingegen ging schneller von der Hand als erwartet. Dafür nutzte ich eine spezielle Dokumentenscanner-App auf meinem Smartphone, die automatisch PDFs erzeugt – eine große Erleichterung. Seiten mit Zeichnungen oder anderen grafischen Inhalten habe ich nicht fotografiert, sondern mit einem Flachbettscanner erfasst. (Der Scan der Seekarte im Format A0 brachte es auf stolze 350 MB.)

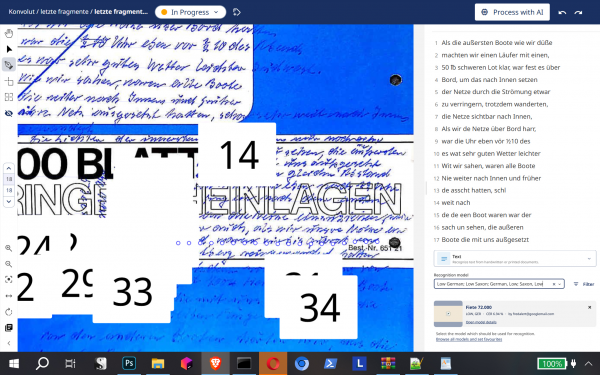

Anschließend ließ ich sämtliche PDFs durch meine KI-gestützte Transkriptionssoftware laufen, die ich im Rahmen früherer Projekte gezielt auf Fietes Handschrift trainiert hatte. Eine besondere Herausforderung bestand darin, dass meine KI auf seine spätere, größtenteils lateinische Handschrift abgestimmt war – während ein Teil der neu zu transkribierenden Texte älter waren und in Kurrent geschrieben wurden. Das erschwerte die automatische Transkription erheblich und erforderte intensivere manuelle Nachkorrekturen. Weitere Unbilden bereitete mir natürlich Fietes unfassbare Krakelei: Hatten die zuvor transkribierten Manuskripte aus sauber beschriebenen, linierten A4-Seiten bestanden, hatte ich es hier vielmals mit kreuz und quer vollgekritzelten Kladden zu tun. Fiete hatte einfach sämtliches Papier vollgeschrieben, das er in die Hände bekam, seien es alte Rechnungen, Briefe oder Postwurfsendungen.

Ich entschied mich, die digitalisierten Dokumente in drei unterschiedlichen Formen online zu stellen:

- Als großes, untranskribiertes PDF mit sämtlichen Dopplungen und Kladden – als vollständiges Rohmaterial.

- Als kleineres, transkribiertes, aber unlektoriertes PDF ohne Dopplungen, gedacht als zitierfähige Primärquelle.

- In lektorierter, gut lesbarer Form – das sind die Texte, die direkt auf fietedaniel.de veröffentlicht sind. Bei den plattdeutschen Texten habe ich lediglich Absätze und korrekte Satzzeichen eingefügt. Hochdeutsche Texte hingegen habe ich in zeitgemäße Rechtschreibung überführt.

Was auf FieteDaniel.de zu finden ist

Tja, wo soll ich bloß beginnen. Inzwischen sind 177 Texte mit insgesamt rund 350.000 Wörtern online – und ich kann jeder Leserin und jedem Leser nur ans Herz legen, die Website selbst zu besuchen und sich selbst auf einen Erkundungstrip durch die abenteuerliche Welt des alten Eckernfördes zu begeben. Alles, was ich hier tun kann, ist, einen Überblick zu präsentieren und meine persönlichen Highlights vorzustellen. Auf der linken Seite der Homepage befindet sich das Menü, in dem alle seine Texte in einer langen Spalte aufgelistet sind – ich denke, ich mache es mir leicht und gehe einfach die wichtigsten Punkte dieses Menüs von oben nach unten durch.

Ökelnamen-Generator

Den Anfang macht der Ökelnamen-Generator – er ist eine kleine technische Spielerei, die ich eingebaut habe, um der Website auch ein interaktives Element zu verleihen. Herzstück ist eine Künstliche Intelligenz, die ich mit den zahlreichen von Fiete dokumentierten Eckernförder Ökelnamen trainiert habe. Man gibt ein paar Angaben zu seiner Person ein, der Algorithmus rechnet ein paar Sekunden – und am Ende wird einem eine schmucke digitale Urkunde mit dem ermittelten Ökelnamen verliehen.

Den Anfang macht der Ökelnamen-Generator – er ist eine kleine technische Spielerei, die ich eingebaut habe, um der Website auch ein interaktives Element zu verleihen. Herzstück ist eine Künstliche Intelligenz, die ich mit den zahlreichen von Fiete dokumentierten Eckernförder Ökelnamen trainiert habe. Man gibt ein paar Angaben zu seiner Person ein, der Algorithmus rechnet ein paar Sekunden – und am Ende wird einem eine schmucke digitale Urkunde mit dem ermittelten Ökelnamen verliehen.

Allerdings ist das System gnädiger als das echte Leben: Wer mit seinem ersten Spitznamen nicht zufrieden ist, kann sich ganz einfach einen neuen generieren lassen. Ein Luxus, den sich manche der originalen Eckernförder Ökelnamenträger sicherlich auch gewünscht hätten – etwa Fischer Hermann Maas, Ökelname „Morslock“.

Artikel über Fiete

In diesem Bereich sind alle Artikel versammelt, die ich bislang über Fiete verfasst habe.

Listen

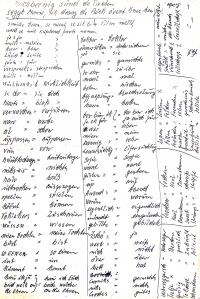

Hier finden sich verschiedene Aufstellungen – einige stammen von Fiete selbst, andere von mir. Von Fiete stammt eine Tabelle mit 348 Eckernförder Ökelnamen, außerdem eine Liste der sogenannten „Wadenzüge“ sowie eine Übersicht aller Eckernförder Räuchereien um das Jahr 1920.

Die übrigen Listen habe ich angelegt:

- Links & Videos: Hier finden sich Videos von Vorträgen über Fiete sowie Links zu Arbeiten, die sich mit seinem Werk beschäftigen. Mitunter stößt man dort auch auf die Veröffentlichung jenes Mannes, der Fiete als Fälscher entlarvt haben will und seine Aufzeichnungen mit den Hitlertagebüchern vergleicht.

- Glossar: Etwa 300 Begriffe habe ich in einem Glossar verzeichnet – Wörter, deren Bedeutung mir unklar war oder die mir schlicht kurios erschienen. Einige davon konnte ich bis heute nicht entschlüsseln – über Hinweise freue ich mich jederzeit! Hier eine kleine Auswahl, um neugierig zu machen: Achtersiddel, Drüüfheern, Dumkräft, Finschenlatte, Kuhsturm, Lunken, Öjet, Quast, Ricksböö, Schmulldangshöhl, Spuns, tampab, Türkentüte, Wackers, Weedt, Wrett und Zwicksegel.

- Orte: In einer weiteren Rubrik habe ich Orte zusammengestellt, die Fiete in seinen Aufzeichnungen erwähnt – darunter viele mit skurrilen Namen, etwa Fanggebiete, Seezeichen, Landmarken oder längst verschwundene Kneipen. Irgendwann muss daraus einmal eine Karte entstehen.

- Personenregister: Ein Personenregister listet 220 Namen auf, die in den Texten vorkommen. Einige Leserinnen und Leser werden hier vielleicht auf Vorfahren stoßen. Zum gezielten Aufspüren von Personen empfehle ich auch die Suchfunktion am oberen Bildschirmrand.

- Boote: Ebenfalls enthalten ist eine Übersicht über die Boote, die im Besitz der Familie Daniel waren. Hier sind technische Daten und Zeichnungen zu finden, aber auch von mir erstellte KI-Rekonstruktionen dieser Fischereifahrzeuge. Ein Rätsel, das mich lange beschäftigt hat, konnte ich erst beim Zusammenstellen dieser Liste lösen: Warum finden sich bei Fiete so viele Informationen über sein erstes Fischerboot von 1903 und über den späteren Fischkutter Ecke 34, den er bis in die frühen 1960er Jahre nutzte – aber keinerlei Angaben zu seinem zweiten Boot, der Kielquase Lüder Probst von 1920? Des Rätsels Lösung: Ecke 34 und Lüder Probst sind ein und dasselbe Boot! Die altmodische Quase aus der Zeit der Segelschifffahrt wurde über Jahrzehnte hinweg Stück für Stück zu einem modernen Fischkutter umgebaut, bis kaum noch etwas an das ursprüngliche Fahrzeug erinnerte. Fiete erwähnt diesen Umbau nirgends – die Erkenntnis ergab sich nur durch detektivisches Zusammenführen der Fäden.

Scans

Anschließend folgt eine Übersicht mit Scans. Hier zu finden ist:

- PDFs der Schriftdokumente: Hier lassen sich die abfotografierten Originalmanuskripte herunterladen.

- Fietes plattdeutsches Wörterbuch: Fiete Daniel unternahm im Laufe seines Lebens mehrere Anläufe, ein plattdeutsches Wörterbuch, ein phraseologisches Verzeichnis und einen Glossar zu Fischereifachbegriffen anzulegen. Diese Versuche endeten jedoch stets im Chaos – in wild und wahllos vollgekritzelten Seiten. Deshalb habe ich mich geweigett, sie zu transkribieren, und sie stattdessen als Gesamtkunstwerk im Originalzustand auf die Website gestellt. Sie scheinen in Momenten entstanden zu sein, in denen Fiete unbedingt schreiben wollte, aber nicht recht wusste, was. Viele Seiten bestehen aus scheinbar zufällig aneinandergereihten Sätzen wie „Tine – wullt du wat drinken?“ oder „De Ollsch hett wull’n Vogel“. Es sind aber auch amüsante Fundstücke darunter, etwa der Trinkspruch: „Wenn hier een Putt mit Dickmelk steiht un dor een Köm und Beer, dann lot ick Beer un Dickmelk stahn un lang een Köm mi her“ – eine Abwandlung des Gassenhauers „Wenn hier een Putt mit Bohnen steiht“.

- Ahnenforschung: Unter diesem Punkt ist alles versammelt, was Fiete zur Ahnenforschung zusammengetragen hat – zahlreiche amtliche Dokumente ebenso wie seine eigenen Versuche, einen Stammbaum zu erstellen.

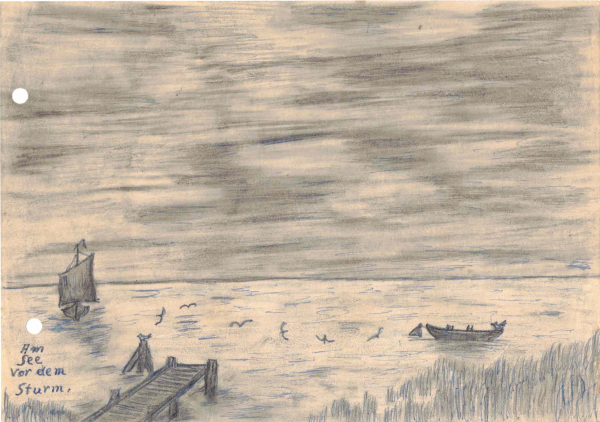

- Zeichnungen: Fiete war auch ein nicht untalentierter Zeichner. Hier finden sich technische Skizzen seiner Boote, schematische Darstellungen von Reusen, selbst gezeichnete Seekarten – und sogar ein kleines Kunstwerk mit dem Titel „Am See vor dem Sturm“.

Die Tagebücher

In der nächsten Rubrik findet man die Tagebücher. Sie entstammen den 1.072 Seiten, die Fiete kurz vor seinem Tod der Heimatgemeinschaft übergab. Ich bezeichne diese 1.072 Seiten als „Hauptdokument“, da sie den umfangreichsten und bedeutendsten Teil seiner unterschiedlichen Textbestände bildet – eine Auswahl, die Fiete gezielt für Archivierungszwecke zusammengestellt hat. Man darf also davon ausgehen, dass die darin enthaltenen Texte zu jenen gehören, die er selbst für besonders wichtig hielt.

Die Tagebuchaufzeichnungen umfassen die Jahre 1918 bis 1924. Die Jahre 1918 und 1921 sind nahezu vollständig dokumentiert, während die übrigen nur in einzelnen Episoden überliefert sind. Um den Zugang zu erleichtern, habe ich die Tagebücher in verschiedene Kapitel gegliedert.

Die Tagebücher handeln ausschließlich von seinem Berufsleben – doch das war alles andere als eintönig! Fiete und seine Kollegen waren nicht nur den Gefahren und Unwägbarkeiten der See ausgesetzt, sondern auch den Herausforderungen, die der technische Wandel und die wirtschaftlichen Härten der 1920er-Jahre mit sich brachten. Doch mit Geschick und Einfallsreichtum wussten sie sich stets zu behaupten.

Weiteres aus dem Hauptdokument

Hier beginnt nun eine wilde Mischung von Texten, die nur noch grob chronologisch geordnet sind. Während die Tagebücher auf Hochdeutsch verfasst wurden, finden sich nun auch zahlreiche plattdeutsche Texte – darunter etliche weitere Berichte über spektakuläre Geschehnisse auf See. Hier eine kleine Auswahl:

- Betrunken auf dem Reichsboot ist in dieser Rubrik meine Lieblingsgeschichte. Fiete und seine Crew entdecken nachts vor dem „Puttgardener Riff“ einen Fischkutter, dessen Schraube zwar eine Hecksee produziert, der aber sonst reglos im Wasser liegt. Die Daniels gehen an Bord, stoppen die Maschine, setzen ein Ankerlicht – und finden schließlich den Kapitän, den Fischer Paul Vick aus Schlutup, schlafend in seiner Kabine vor:

Wi dee naa de Kajütt rinn lüchten, un dor leeg Paul Vick op de Backskist, as wenn he dot weer, wie rütteln un reeben emm, over keen Pieps keem ut emm rut. Naa een Tiedlang fung he denn doch an to röcheln un to knoorn. He weer vull as de Haubitzen. Op de Disch leeg een Brotkörf, een Töller mit beed Margarine, dat Brotmeeser un een Tass noch half vull Kööm, un de leere Buddel Kööm dorbie. Wie mußten emm jümmers weer schütteln, beed he de Ogen open makt un uns anstiern un stammeln de: „wat wüllt, jie, sünd jie Piraten?“ „nee,“ segg mien Macker, „over dien Motor leep op vulle Tourn un dien Gescheer seed achter een vun de oll’n Wracks fast!“

Mit erstaunlich großem Verständnis, Sanftheit und Fürsorge kümmert sich Fietes Mannschaft um den betrunkenen Kollegen, hört sich seine Sorgen an, hilft ihm, sich aufzuraffen und das Boot wieder klarzumachen. Doch die Geschichte hat ein Nachspiel:

- Zees in de Schruuf spielt am folgenden Morgen. Als Fietes Crew nach einer Nacht vor Anker wieder aussetzen will, stellen sie fest, dass sich ein fremdes Netz in ihrer Schraube verfangen hat – das Schleppgeschirr von Paul Vick, der es einfach gekappt hatte, anstatt es von der Hakstelle zu lösen. Vermutlich wollte er nur noch schnell nach Hause, um seinen Rausch auszuschlafen.

- Die Bergung der „Blitz“ zeigt ein weiteres Mal, wie groß die Solidarität unter Fischern war. Wieder sind es die Daniels, die helfend zur Stelle sind – und auf technisch einfallsreiche Weise einem gestrandeten Eckernförder Fischerkollegen beistehen.

- Verschollen auf hoher See erzählt von einem Fall, in dem Fiete diesmal selbst Hilfe braucht. Tagelang treiben er und seine Mannschaft mit defekter Maschine bei Nebel und Windstille über die Kieler Bucht – ohne Proviant, außer dem selbstgefangenen Fisch in der Bünn. Erst nach fünf Tagen entdeckt sie ein Fischer aus Strande und nimmt sie in Schlepp. Als sie im Hafen ankommen und ihn für seine Hilfe entschädigen wollen, sagt er:

Kameraad, ick sall nichts vun di hebben. Dat sünd wie Fischers sick doch wull gegensiedig schuldig, eenmaal büst du dat, un eenannermaal bünn ick dat. In düsselbige Dilemma weer ick vör 8 Johrn, dor heev ick 6 vulle Daag un Nächte twischen Bornholm un Gotland bie Daak un Doodenstillde hinn un her dreven, mit grad sun Witterung wie ji nu achter sick hefft. Een Morgen keem een schweedsche Schoner ut de Daak rut, lieksen op uns daal. Hee sull naa Königsberg un nehm uns op Schleep mit beed naa Pillau. As ick mie bie emm bedanken un emm fragen dee, wat ick emm schuldig weer, dee hee mie datsölvige seggen, wat ick eben to di seggt heff. Vun de Tied heev ick mie vörnahmen, sull dat mal vörkamen, dat ick op düsse Aart un Wies een helpen kunn, ick genau so hanneln wull, wie de Schweed dat daan harr. Un nu weer dat so wähn.

- Fischhändler Hopp & Rehse ist eine von Fiete selbst erlebte Episode, in der die beiden Gründer dieser legendären Eckernförder Fischhandelsfirma im Mittelpunkt stehen. Christian Rehse zeigt sich als weichherziger, harmoniebedürftiger Mensch, während Heine Hopp als harter Geschäftsmann auftritt. Und dann gibt es da noch Fräulein Grützmann, die hilfsbereite Sekretärin, die zwischen diesen beiden gegensätzlichen Charakteren zu vermitteln versucht.

Texte aus dem Konvolut

Hier folgen nun endlich die neuen Texte aus dem „Konvolut“, wie ich den Inhalt des eingangs erwähnten Kartons nenne. Im Ton sind sie insgesamt leichter als die Texte aus dem Hauptdokument – vielfach handelt es sich um humorvolle Anekdoten aus dem alten Eckernförde. Hier stelle ich einige persönliche Höhepunkte vor:

- Anchovis ist eine jener Geschichten, die Fiete nicht selbst erlebt hat, sondern die zum damaligen Eckernförder Gossip gehörten – also zu jenen Anekdoten, die sich die Fischer auf geselligen Abenden zur allgemeinen Erheiterung erzählten. Geschichten, die vermutlich verloren gegangen wären, hätte Fiete sie nicht niedergeschrieben.

Die Episode soll sich in den 1890er-Jahren zugetragen haben. Ein Eckernförder Fischer namens Hein wird eines Tages von einem Bauern angesprochen, ob er ihm nicht einen Topf Anchovis herstellen könne. Eine derart absurde Anfrage war Hein noch nie untergekommen, und da er den Schalk im Nacken hatte, beschloss er, dem Bauern einen Streich zu spielen. Die Anchovis, die er eine Woche später überreichte, waren in Wahrheit Sprotten – mariniert in Kautabaksoße von der damaligen Eckernförder Tabakfabrik Spethmann.

Wenige Tage später tauchte der Bauer erneut auf. Hein bekam es mit der Angst zu tun, hatte ein schlechtes Gewissen und versuchte sich zu verstecken – vergeblich. Doch statt einer Standpauke bekam er Folgendes zu hören:

Ick wull man blooß seggen, dat de Anchovis ganz grootordig smecken doht. So good, wie man se in keen Loden kopen kann. Ick heff to mien Fru seggt, man kann doch smecken, dat de lütt Dinger vun een Fachmann inmokt sünd, de weet doch, wie se am Besten smeckt. Jo, ick segg di, de sünd so lecker un zart un möhr, dat so wie Bodder op de Tung smöölt. Mien Fru un ick, wi Knecht un Kööksch sünd so schlimm doornoh as lütt Kinner noh den Honniepott. Wenn wi so bi bliewt to naschen, denn sünd se bald all.

Der Bauer bestellte sogleich einen weiteren Topf „Anchovis“ – und diesmal hielt sich Hein reumütig an das klassische Rezept. Doch die Rückmeldung fiel wenig begeistert aus:

Mi dücht mit de Anchovis is wat ni op de Reeg. Door fehlt wat an. Ok sünd se so hart un fast!

Fischer Hein zog seine Konsequenz – und die Geschichte endet mit den Worten:

Hein dach bi sick: „Hans-Buer, du kriggst werr Anchovis mit Kautabakssooß. Dor kannst di op verloten. Dat steiht fast.“

- Dat Malöör ist eine ähnlich amüsante Anekdote. Sie spielt sich beim sogenannten „Reekenmaaken“ ab – so nannten die Fischer das Aufteilen der Fangerlöse, das bei den Fischern traditionell in eine feucht-fröhliche Runde mündete. Natürlich wurde ein Großteil der Erlöse direkt wieder in Alkohol umgesetzt.

Eine dieser ausgelassenen Abrechnungsfeiern wurde für den Fischer Fiete Kruus, genannt De Muus, zum Alptraum: Beim Wasserlassen fiel ihm ein Goldstück ins Plumpsklo, welches er sich nur mit sehr viel Not und Mühe wiederbeschaffen konnte.

Der Spott ließ natürlich nicht lange auf sich warten. Seine Kollegen zogen ihn genüsslich auf – etwa mit Sprüchen wie: „Wer wagt es, ob Rittersmann, ob Knapp, zu steigen in die Kuhl hinab?“

Immerhin hatte das zur Folge, dass der Wirt am nächsten Tag eine Lampe über dem Donnerbalken installierte.

- Dat Waldfest naa de ole Maneer ist eine Erzählung über die jährliche Festveranstaltung der Eckernförder Fischer, die den kuriosen und wenig maritimen Namen „Waldfest“ trug. Der Ursprung des Namens liegt darin, dass das Fest traditionell nicht in Eckernförde selbst, sondern in einem der umliegenden Wirtshäuser auf dem Land stattfand. Das erste dieser Feste wurde bei der Gastwirtschaft „Däbel“ im Altenhofer Wald gefeiert, später auch in anderen Landgasthäusern der Umgebung. Begonnen wurde stets in Eckernförde – mit einem Umzug, der sich wahrlich sehen lassen konnte. Dafür wurde eigens ein Fischerboot auf ein Pferdefuhrwerk montiert und durch die Straßen gezogen:

De lütten Kinner keem in’d Boot mit een paar öllere Fischerfruuns tom Oppassen, un de oll Hannes Föh mit sien grod witte Bart as Neptun stünn mit sien Zepter in’d Vörboot. De Musikkappel gööng’n voran, denn keem dat Gespann mit dat Boot, denn dee de Vörstand un dat Festkomitee folgen, de olle Fischerfahn mit de Vereinsmitglieder un er Fruuns. Achtern keem de Deerns mit er Bloombögeln un Gewinntafeln, hierachter keem de Jungs, wovun een paar grod Jungs de swöre Armbrust dreeg’n deen, un eenige mit Bloomstöck un er Gewinntafeln. Achter de Kinner keem de Jachtmatrosen mit er smucke Fahn, wo de „Meteor“ instickt weer. De Jachtmatrosen weern wull bie 50–60 Mann, all in blaue Büxen un Troiers un Mütz. In de Troiers weer bie jeden in witt de Naam von de Jachten instickt, wo se as Matrosen an Bord weern. Denn keem de Trommeln un Pfeifers vun de Bürgerschool. Hier achteran keem de Verein vun de Rökerien mit er Fruuns, so wiet se verheirat weern, un all de Junggeselln. Denn keem de Junge Fischervereen mit er Fahn in blaue Büx, wittes Manschetthemd mit blau un rote Scherpen mit Goldfranzen üm, un noch allerlei an Bruten un sonstige Fruuns tom Schluss. Dat weer een Togg, de sick sien laden kunn. In de Straaten, wo de Togg lang keem, stünn de Stadtbevölkerung, ümm den Togg to sehn. Alleen all Bloomstruschen, de ut de Fenster up de Togg smeeden wor, weer een Bewies, wie beleevt de Ümtogg von de Fischers in de Stadt weer.

Nach dem Waldfest ging es für die Erwachsenen am Abend weiter ins Hotel „Stadt Kiel“, wo beim traditionellen Fischerball der „Nachdurst“ gelöscht wurde.

- De Kieler Woch ist vielleicht Fietes amüsanteste Erzählung. Sie handelt von einem Erlebnis aus seiner Jugendzeit, als er mit ein paar Freunden zur Zeit der Aalregatta in einer Jolle zu den verschiedenen vor Anker liegenden Jachten ruderte, um den Besatzungen frisch geräucherte Sprotten zu verkaufen.

Auch bei der berühmten grün lackierten Jacht Shamrock legten sie an – Eigentum des englischen Teekönigs Sir Thomas Lipton. Dieser ließ sich kurzerhand von den Jungen an Land rudern und bezahlte sie für ihren Dienst großzügig mit einem Zehn-Mark-Stück in Gold.

Dieser unerwartete Reichtum brachte den Jungs allerdings eine Menge Ärger ein: Zurück an Land glaubte man ihnen die Geschichte nicht – es wurde vermutet, sie hätten das Geld gestohlen.

- Der große Fisch ist eine Geschichte, die Fiete einem alten Dokument mit dem Titel Stadtprotokoll W830 entnommen hat. Sie erzählt von einem außergewöhnlichen Ereignis im Jahr 1766, als sich ein rund zehn Meter langer Fisch in das Eckernförder Hafenbecken verirrte.

Was folgte, war eine siebenstündige gemeinschaftliche Hetzjagd, bei der die Fischer das Tier schließlich erlegten. Anschließend wurde es an der Hafenmole abgelegt – und entwickelte sich dort zur wohl ersten großen Touristenattraktion der Stadtgeschichte. Die Fischer nutzten die Gelegenheit, verlangten Eintritt und verdienten mit dem Ansturm der Schaulustigen rund 100 Mark – bis nach drei Tagen der Gestank des toten Tieres dem Geldsegen ein Ende setzte.

Ein Bildnis des Ungetüms, das selbstverständlich kein Fisch, sondern ein Wal war, wurde vom Fayencemaler Leihammer angefertigt und hängt heute im Museum Eckernförde.

- Reepschläger in Eckernförde erzählt von den drei Seilern, die zu Fietes Jugendzeit in Eckernförde ansässig waren. Nikolaus Naeve betrieb seine Reeperbahn an der Noorstraße und galt als ruhiger, zurückhaltender Mann. Anders lagen die Dinge bei Heinrich Scheller und Eduard Klein: Ihre Reeperbahnen lagen direkt nebeneinander am Jungfernstieg – und beide verband eine tiefe Feindschaft. Denn sie waren nicht nur wirtschaftliche Konkurrenten, sondern auch politisch tief zerstritten: Der eine war glühender Patriot, der andere Sozi.

Ihre lautstarken Wortgefechte, die sie bei der Arbeit oft im Freien und vor aller Augen austrugen, galten für die Kinder vom Jungfernstieg als großes Spektakel.

- Een Geschicht vun Aavergloom un Spökenkraam ist eine Erzählung über die verschiedenen damals in Eckernförde grassierenden Aberglauben. Besondere Angst hatte man vor Hexen (wozu auch Männer gehören konnten), gegen die die Fischer allerlei vorbeugende Maßnahmen trafen. So ließen manche ihre Boote und Netze mit Weihrauch ausräuchern, andere gingen noch einen Schritt weiter und füllten Quecksilber in die Hamenflaagen – hölzerne Bestandteile der Handwade –, da man glaubte, dies halte Hexen fern und sichere einen guten Fang.

Als ein aufgeklärterteres Besatzungsmitglied sich eines Tages einen Scherz erlaubte und das Quecksilber mit durchgekautem Priem ersetzte, blieben die Fänge sofort aus. Reumütig besorgte er neues Quecksilber und füllte das Reservoir wieder auf – ohne seinen Kollegen gegenüber ein Wort über die Aktion zu verlieren.

Auch hatten um 1900 herum die Eckernförder Fischer einen eigenen Schamanen. Er hieß Uhlekuhl und wurde von den Fischern bei kniffligen Fällen zu Rate gezogen. Etwa: „Wer hat mein Stellnetz gestohlen?“ Uhlekuhl wusste Antwort.

- Een Erlebnis bie de Fischerie 1929 könnte die richtige Geschichte für Liebhaber aufregender Seeabenteuer sein, in welcher sich Fiete und seine Crew durch ein Unwetter kämpfen müssen:

[…] Naa dem aß wie de Netten in harrn un uns Segel uprollt harrn, keem wedder een Sturmboe mit Regen, aß wenn’t mit Emmers up Deck goden wor. De ganze Luft üm uns rümm weer een Geblitz un Donner – uns Ogen weern all total verblend. Dat Unwetter bleef nu in een Tour bie. Aß wie een gode Halvstünn ünnerwegs weern, keem weer een Orkanboe – so hart, dat uns Boot mit dat lütt Lappen vun Segel up sick in Lee mit dat Deck in’t Wader drücken dee. Un mit eenmal geef een Knaks, un de Bohm vun’d Segel weer broken, un vun bob'n keem de Regen, aß wenn wie sölbst in’t Wader swüm deen.

As de Boe vörbie weer, dee de Südost noch jümmers mit 7–8 un mehr dörstaan. Ick leeg mit Öltüch an in Lee achter de Kajütupbu un sull utkiek’n un hörn, wenn vun’t Fehmarn-Belt-Fürschipp een Lichtblick to sehn oder sien Nebelsignal to hörn weer, denn wie mußten naa de Tied bald queraff ween. Aß de Regen beed weniger wor, dee ick op eenmal een Lichtblitz sehn un hör ock dat Nebelhörn. Ick reep dat naa achtern to – dat Fürschipp leeg ungefähr twars aff vun uns. Over ick dee noch mehr Signale vun Dampers hörn: twee mol mit 1 Ton un een mit 2 Töne – de müß jo ohne Fohrt in Stellung ling’n. […]

- Fide Drees ist eine große Besonderheit unter Fiete Daniels Texten – denn er ist nicht weniger als der Beginn eines plattdeutschen Abenteuer-Jugendromans – und somit Fietes einziger Versuch, eine fiktive Geschichte zu erzählen – die jedoch nach rund 1.500 Wörtern abbricht.

Im Mittelpunkt steht der Fischerjunge Fide Drees, der gerade zehn Jahre alt geworden ist. Damit ist er – der Tradition zufolge – alt genug, zum ersten Mal „med to Wader“ zu gehen – also auf Fangfahrt mit dem Vater.

Doch so ganz fiktiv ist Fide Drees eigentlich nicht. Die Geschichte besteht aus zahlreichen Versatzstücken aus Fietes eigener Kindheit, nur mit leicht veränderten Vorzeichen: Das Fischerboot hat nicht einen, sondern zwei Masten; der Vater heißt nicht Wilhelm, sondern Willem; und statt nach Fehmarn – wie es Fiete selbst erlebt hat – geht es in der Geschichte nach Rügen.

Auch Fides Lehrer heißt „Jessen“ – genau wie Fiete Daniels tatsächlicher Klassenlehrer. Dieser gibt dem Jungen vor der Abreise einen bedeutsamen Ratschlag mit auf den Weg:

Fiede, du hest tom eersten Mal dat Glükk, mehr vun de Welt to seehn as anner Kinner un pass good op di op un mark di allns, wat di Besünneres opfallt un leehr anner Lüüd un Gewohnheiden kennen.

Vielleicht hat Willers Jessen, Fietes echter Lehrer, ihm diesen Satz wirklich einmal gesagt – jedenfalls scheint Fiete Daniel genau nach diesem Grundsatz – sich alles zu merken – gelebt zu haben. Fide Drees hätte die Eckernförder Version von Seefahrt ist Not oder Thees Bott werden können – schade, dass es bei einem Fragment geblieben ist.

- Med to Wader schildert Fietes wirkliche erste Fangfahrt als zehnjähriger Junge an Bord bei seinem Vater. Eine erstaunliche Erkenntnis aus diesem Text: Die gemeine Strandkrabbe – von Fiete „Kratzer“ genannt – war eine Art Todfeindin der damaligen Fischer!

Hatten die Fischer das Pech, ihr Stellnetz in einem Kratzer-Gebiet ausgesetzt zu haben, knipsten diese Löcher ins Netz und fraßen die darin gefangenen und verzehrfertig verschnürten Butt. Das liebten die Fischer nicht – und so bekam Fiete eine eiserne Dolle in die Hand, um an den nach dem Netzeinholen auf Deck umherirrenden Kratzern blutige Rache zu nehmen.

- Svaarthandel med Breedeln ist eine Kriminalgeschichte, die davon handelt, wie Sprotten illegal nach Dänemark geschmuggelt wurden.

- Korl Rebehn sien Fischerknechten ist die letzte Geschichte, die ich vorstellen möchte. Karl Rebehn gehörte zu den sogenannten Großfischern – also jenen, die ein oder mehrere Fischerboote besaßen, selbst aber nicht mehr zur See fuhren, sondern Angestellte, die sogenannten „Fischerknechte“, für sich arbeiten ließen.

Rebehn galt als „fideler und lustiger“ Mann, der den Schalk im Nacken hatte – und wie der Herr, so das Gescherr: Seine Fischerknechte standen ihm in nichts nach. Peter Kolls und Jörn Dankwardt hießen sie – und waren gewissermaßen die Eckernförder Spielart von Max und Moritz.

Wo immer sich Gelegenheit bot, trieben sie Schabernack und stifteten Unheil. Ihr Chef schien sich daran nicht zu stören – im Gegenteil, er amüsierte sich offenbar über die Streiche und ließ sie gewähren. Sein eigentliches Interesse galt ohnehin der Jägerei.

So kam es, dass seine Knechte während eines Konzerts einmal in den Messingtrichter einer Tuba urinierten – woraufhin das Instrument statt Tönen nur noch Blasen von sich gab. Sie ließen sich in Heringsfässern Abhänge hinabrollen und stahlen aus der Speisekammer eines Bauern – wofür dieser einem der beiden kurzerhand die Mistforke in den Hintern rammte.

Fragmente

Unter „Fragmente“ habe ich alle Seiten aus dem Konvolut platziert, die sich keinem vollständigen Text eindeutig zuordnen lassen. Besonders interessant sind dabei die Fragmente einer Geschichte, die ich Gang dör Eckernföör genannt habe. Sie liegt leider nur auszugsweise vor, muss aber einmal weit über hundert Seiten umfasst haben. Darin geht Fiete im Geiste die verschiedenen Straßen der damaligen Eckernförder Altstadt ab und erzählt alles, was ihm zu den Häusern und ihren Bewohnern einfällt. Selbstverständlich zeigte sich Fiete von den meisten Veränderungen in seiner Heimat nicht gerade begeistert:

Later keem dor een Friseur Salon rinn vun Thoms, un wie ick för een kort Tied hörn dee, hett sick dor een Sexschopp rinn makt, een Frag weer so wat denn notwendig, wat sull'n wull de ol Lüüd vun de dormale Tied dor to segg't hemm.

Das kleine Fragment Speculation handelt vom historischen Eckernförder Großschiffbau. Es sollen hier Briggs und Schoner mit bis zu 40 Mann Besatzung gebaut worden sein. Zu Fietes Zeiten war „Kajars“ der größte in Eckernförde gebaute Schiffstyp – ich habe bisher noch nicht herausgefunden, was genau das war.

Gedichte

Während Fietes sonstige Texte aus einer emotional eher ausgeglichenen Haltung heraus geschrieben sind, ist dies bei seinen Gedichten anders. Nicht wenige davon drücken auf die Tränendrüse; besonders die, in welchem er seinem Hauptgefühl Ausdruck verleiht – seiner Heimatliebe:

De Heimat

De leevste Placken op uns Eer

Büst du, uns leeve Eckernföör

In di is uns dat Leben geben

Dormit in't Hart din Naam uns schreben

So menni een in di gebor'n

Dee in de wiede Welt rinfaahr'n

Doch bi se all steiht noch dor binnen vör

An deepste Stee, din Naam, uns Eckernföör

Deshalb büst du ok vör alltosaam

De in di eenstmaal tom Leb'n sünd kaam

De leevste Placken von uns Eer

Du, uns leeve Heimat Eckernföör

Diese Verse stehen exemplarisch für die rührende Einfachheit und Sentimentalität, die die meisten seiner Gedichte auszeichnet. Doch eines seiner poetischen Werke hebt sich meiner Meinung nach deutlich davon ab: „De Utscheeter“, verfasst im Jahre 1973. Es ist – wie ich finde – das Beste, was Fiete je zu Papier gebracht hat.

„Utscheeter“ war die Bezeichnung der Eckernförder Fischer für ein plötzlich nach einer Flaute auftretendes Unwetter mit orkanartigen Böen. Das im Gedicht auftauchende Wort Keep könnte mit dem englischen „cap“ oder „whitecap“ (für „Schaumkrone“) verwandt sein – vermutlich bezeichnet es eine sich kräuselnde Stelle auf der Wasseroberfläche, wenn eine Böe darüber hinweg huscht („huddelt“).

Und nun also: „De Utscheeter“ – ein herrlich stimmungsvolles Gedicht, das sich, wie ich finde, durchaus mit Werken wie Trutz, blanke Hans messen kann – und mit dem ich diese Aufzählung abschließen möchte:

De Utscheeter

De Wulken hungen swör vun Heeven

De See leeg still, as ohne Leeven

Mol huddel een Keep sacht hin un her

Denn weer alln's ruhig, so as vörher

Doch med eenmaal kreeg'n de Wulken Gang

– De See leeg dor noch speegelblank –

Dann een Huul'n, en Fleuten un een Krach!

De Storm weer dor – as ut'n Sack!

Nu weer de See svart as de Nacht

De Natur se wies uns nu ehr Macht

De Heven luurt böös – rein dull!

As wenn he alln's vernichten wull

Hoch rull'n de Wellen an de Strand

As wull'n verslukken se dat Land

Manch Seemann de ni b'reit hett staahn

Med Schipp un Mann is ünnergaahn

Wie es weitergeht

Zu Beginn des Artikels schrieb ich ja, dass Fiete bewusst dafür sorgte, dass seine Aufzeichnungen in Streubesitz übergingen – um so die Wahrscheinlichkeit ihres Wiederauffindens zu erhöhen. Doch er tat noch mehr: Zwischen seinen Texten platzierte er immer wieder kleine Hinweise auf andere Depots seiner Hinterlassenschaften.

So verweist er mehrfach auf seine Arbeiten für das „Museum Eckernförde“, auf die Artikel, die er für die Heimatgemeinschaft schrieb, sowie auf die 1.072 Seiten, die er in den 1980er-Jahren eigens für deren Archiv verfasste – jenes „Hauptdokument“, das ich bereits transkribiert hatte.

Darüber hinaus fand ich ein von Fiete selbst angelegtes, wenn auch sehr unvollständiges Register mit den Titeln seiner Texte. Dennoch vermittelt es mir eine ungefähre Vorstellung davon, wie viel mir bislang noch fehlt. Etwa ein Viertel der darin genannten Texte ist mir noch nicht bekannt, Sie lauten:

- Winter m. Eis und Schnee

- Sport u. Vergnügungsboot

- Verb. Baden

- De Fegroh

- Een weitere Begebenheit

- Marinemützen

- Gem. Vertell’n

- Walfisch-Jagd

- Gang' an Strand u Haab’n

- Verschd – Erinnerungen

- Mien Seefahrt op de Slie

- Untergang von der Niobe

- De Wracktonn

Falls also jemandem einer dieser Titel bekannt vorkommt und weiß, wo der entsprechende Text zu finden ist: bitte bei mir melden!

Was mir ebenfalls noch fehlt, sind die Originale seiner Tagebücher. Bislang liegen mir nur umfangreiche, aber eben nur auszugsweise Abschriften vor. Und wer weiß – vielleicht existieren sogar noch Tonbandaufnahmen? Die bei der Sturmflut verloren gegangenen könnten nur Kopien gewesen sein. Der Ersteller dieser Aufnahmen soll Christian Köhn vom Autohaus Köhn gewesen sein.

Erst vor wenigen Wochen stieß ich auf einen weiteren Hinweis in seinen Unterlagen: Ein Teil seiner Aufzeichnungen soll auch an das Stadtarchiv Eckernförde gelangt sein! Ich hatte diesen Vermerk schon vor Jahren gelesen, ihn aber wieder vergessen – damals hatte ich noch nicht das Ziel vor Augen, Fietes gesamtes Werk zu erfassen. Ein Besuch im Stadtarchiv brachte schließlich Gewissheit: Dort lagern tatsächlich zwei Kartons voller Manuskripte – erneut etwa tausend Seiten!

Meine Schnitzeljagd ist also noch lange nicht abgeschlossen – und ebenso wenig meine Serie an Fiete-Artikeln. Es bleibt spannend!

Bilder

Fiete Daniel

Ich bei einer Fiete-Lesung

Der Ökelnamen-Generator

So sieht eine Moderne KI-Transkriptionssoftware aus

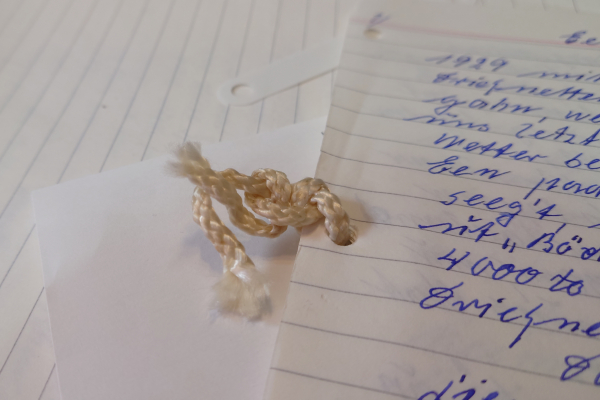

Büroklammern sind was für Landratten – Fiete heftete mit Netzgarn und zwei halben Schlägen

Fietes zahlreiche Aufforderungen, jemand möge seine Aufzeichnungen entsorgen, ignorierte ich geflissentlich. Vielmehr verstand ich sie als Hinweis, irgendwo müsse es noch “endgültigere” Versionen der enthaltenen Texte geben.

Fietes plattdeutsches Wörterbuch

Ausschnitt aus Fietes Seekarte

Einer von Fietes zwischen die Texte gestreuten Hinweise auf andere Depots

Das “Konvolut”

Am See vor dem Sturm

Technische Zeichnungen seines Kutters Ecke 34, einer vormaligen Eckernförder Kielquase

KI-Rekonstruktion einer großen Eckernförder Quase

Zeichnung der großen, 13,80 m langen Quase der Daniels, mit welcher sie von 1903-1919 die Schleppnetzfischerei auf Goldbutt betrieben. Leider ist keine Zeichnung des Unterwasserschiffs vorhanden, denn dieses soll zwei hintereinanderliegende Schwerter besessen haben – eine ungewöhnliche Konstruktion.

Wadboot und Quase, die beiden um 1900 in Eckernförde am häufigsten eingesetzten Fischerboote. Entnommen einem Sachbuch aus den 1920ern, das Fietes Aufzeichnungen beilag

Die Transkription solcher Abschnitte war keine Freude

Familie Daniel und Mahrt – Anna Mahrt war Fietes Schwester und meine Urgroßmutter